進む情報開示 注目する投資家

山崎2020年に政府による「カーボンニュートラル宣言」が出され、様々な脱炭素化の取り組みが進んでいます。しかし、国連のグテレス事務総長が「地球沸騰時代に入った」と表現するなど、温暖化は危機的な状況にあります。水口先生は現状をどのように見ていらっしゃいますか。

水口地球の平均気温の上昇は二酸化炭素(CO2)の累積排出量に比例します。つまりどこかでCO2の排出を止めない限り、平均気温は上がり続けます。15年の国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議(COP21)で採択されたパリ協定では、産業革命後の気温上昇を2度未満に抑え、1.5度以内をめざすという目標を定めました。しかし、既に23年に1.5度を超えたという国際機関の調査もあります。CO2排出をゼロにするためには、産業構造そのものを大きく転換しなければならない。20年に日本は、当時の菅総理大臣が50年でのカーボンニュートラルを宣言。以降政府も様々な取り組みを進め、今年7月には「GX(グリーントランスフォーメーション)推進機構」を立ち上げました。産業構造が大きく転換していく中で、社会をどう運営していくかを考える時代に入りました。

山崎e-dashは「脱炭素を加速する」をミッションに掲げて、22年に設立しましたが、事業構想はカーボンニュートラル宣言と同じ20年10月から立案していました。この4年間で企業の意識は大きく変わったと感じています。特に気候変動対策に関する情報開示に関わるフレームワークの議論が大きく進み、大企業では、中・長期的な展望や戦略を具体的に情報開示するようになりつつあります。これまで脱炭素や環境保全は企業の社会的責任(CSR)活動として位置付けられていましたが、今は経営課題として捉えられるようになりました。

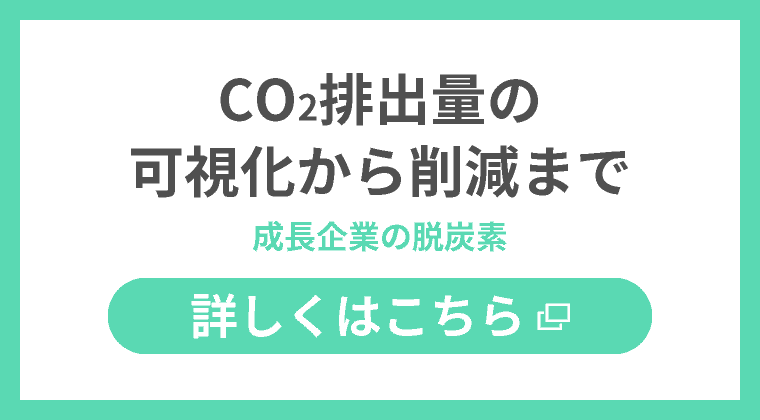

水口情報開示に関しては、23年に国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が気候リスクに関する国際基準を示し、日本でも企業は有価証券報告書でサステナビリティー情報の開示が義務付けられました。今年3月にサステナビリティ基準委員会(SSBJ)がサステナビリティー情報開示の国内基準の草案を公開し、来年には日本版の基準ができる見通しです。背景には、気候リスクの情報を投資判断の材料とする投資家からの強いニーズがあります。企業活動が生み出す気候変動という社会リスクはやがて自分たち跳ね返ってくる。つまり気候変動をシステムリスクとして捉えたからこそ、法定情報開示の中に気候変動の問題を組み込み、社会システム全体を大きく変えようとしているのです。

※Sustainability Accounting Standards Board (サステナビリティ会計基準審議会)

山崎e-dashは多くの金融機関と提携していますが、金融機関も気候変動問題を与信リスクとして捉え始めています。気候変動問題に取り組まない企業に成長は見込めません。企業価値に直結する経営課題です。こうした認識が広がり、機関投資家や金融機関、企業対企業の取引の中でも重要なクライテリア(評価基準)になりつつあります。気候変動への取り組みはコストだという見方や意識を持っている企業も依然として多いですが、e-dashは「成長は、削減しない」というメッセージを掲げ、企業の気候変動対策はトレードオフではなくてトレードオンなのだと強く打ち出しています。

排出量を見える化し、経営指標に

水口有価証券報告書でCO2排出量を開示するには、情報を集める新たな仕組みが必要です。まだ多くの企業はサステナビリティーに関する情報を財務情報とは別に収集していますが、それでは間に合いません。決算後3カ月で財務情報をまとめることができるのは、会計がシステム化されているからです。一方で、CO2排出量データの収集システムはまだ確立されていません。表計算ソフト「エクセル」を使って集めている企業が多いのが実状で、これは大きな課題です。

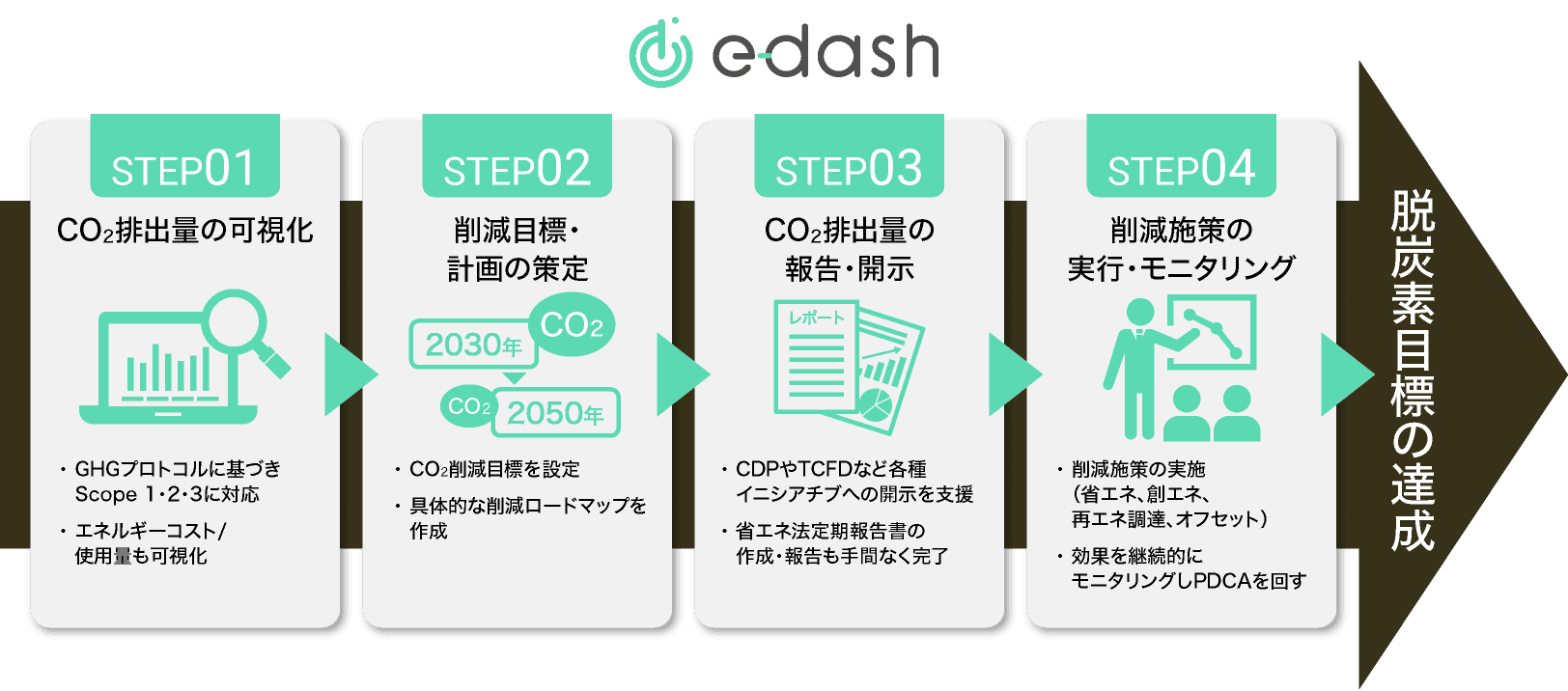

山崎いくら脱炭素をうたっても、月次でCO2排出量を算定し、把握できなければ、現実的な計画の策定とアクションに結びつけることはできません。そこでe-dashでは損益計算書(PL)同様、CO2などを含むGHG排出量を経営指標として扱えるように、カーボンアカウンティング(炭素会計)のプラットフォームを提供しています。まずはCO2排出量を可視化すること。それが何よりも重要です。

水口有価証券報告書で情報開示の義務が課されるのは、当面プライム上場企業ですが、Scope3では取引先などサプライチェーン(供給網)全体の排出量も収集する必要があり、そこに組み込まれている中堅・中小企業も無関係ではいられません。

山崎今後Scope3の1次データ化が求められていくと、脱炭素への取り組み、脱炭素経営は、大企業のみならず全ての業種、全ての企業規模での課題になります。e-dashはCO2などGHG排出量情報の可視化を通して、その課題解決に貢献していきたいと考えています。

脱炭素化が地域活性の推進にも貢献

水口気候変動は社会全体に関わるシステムリスクです。気候変動のリスクを少なくすると同時に、産業構造の転換を通してGHG排出量の大幅な削減に貢献するような外部経済を生み出す事業に資金を流していくことが重要です。そこで日本では投資家だけでは取れないリスクを、「GX経済移行債」の資金によってGX推進機構が一定の債務保証をするなど、チャレンジングな事業にも資金が流れる市場メカニズムをつくろうとしています。カーボンニュートラルを実現するには、社会全体で脱炭素に向けた企業活動を支えなければなりません。

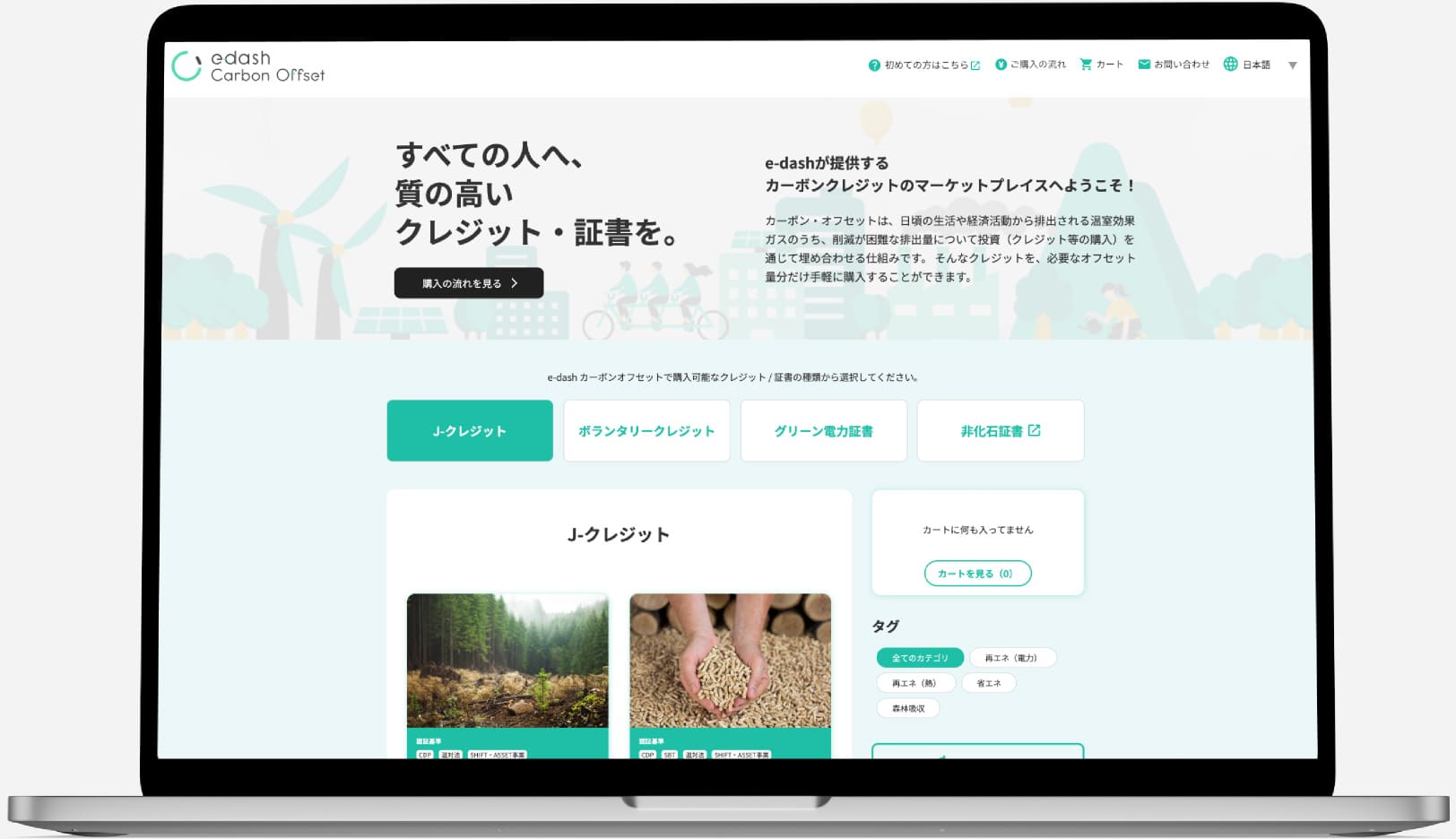

山崎まさにその通りです。e-dashは脱炭素を加速するサービスプラットフォームとして様々な事業を展開しています。金融機関と連携して、企業のGHG排出量モニターをSLL(サステナビリティ・リンク・ローン)などの融資商品に組み込んだ事業もその一つですし、国内で初めてカーボンクレジットをオンラインで購入できるマーケットプレイスを提供しています。企業の脱炭素を支援していると、地域貢献の一つとして地産地消の森林クレジットを購入したいなど、多様なニーズがあります。誰でも使える仕組みの提供を通じて脱炭素化への取り組みを民主化することが大切だと考えています。

水口なるほど。消費者が地元の野菜を食べて地域経済に貢献したいというようなものですね。そうした地域活性化もサステナブルな社会の実現には大切なことです。地域で木を植えることが脱炭素につながり、それがクレジットとして流通すれば都会であくせく働く必要もない。産業構造だけではなく、社会構造そのものが変わります。

山崎脱炭素社会への流れは従来なかったものなので、企業に専門人材がいないことも大きな課題です。サステナビリティー経営を推進するセクションをつくっても、配属されるのは総務や営業など初めての人ばかり。基本的な知識を持つ人材を増やす目的では、提携パートナーとの教育コンテンツの提供や、勉強会、研修も通年で多数行っています。GX人材の創出に貢献することで、取り組みのさらなる加速につながればと思っています。

水口人材育成という面では若い世代にも大いに期待したいですね。若者世代はSDGs(持続可能な開発目標)を当たり前のように義務教育の中で学んできており、環境意識も必然的に高い。

山崎脱炭素経営を根付かせ、開示を通じてその姿勢を対外的に知らしめることは、社会を率いていくこれからの世代からの支持を得るにあたっても重要な観点ですね。

社会を安定させるエコシステム必要

水口国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次報告書には5つのシナリオがあります。人々がサステナビリティーを重視して行動する社会では、2100年に気温上昇1.4度が実現できる。しかし、世界がナショナリズムに走り、安全保障を優先する地域間対立のシナリオだと3.6度になる。つまり、社会全体を変えないと脱炭素は実現できないのです。

山崎産業構造、社会構造を変えるためには、企業の意識を変え、アクションを促していくことが欠かせません。それがe-dashに課された使命だと考えています。

水口経済成長の追求が温暖化の原因という声もありますが、「成長は、削減しない」という御社のメッセージが重要だと思います。今起きている国際対立の背景にあるのがポピュリズム(大衆迎合主義)であり、その原因は格差です。経済成長を止めてしまうと、格差は一段と広がっていく可能性が高い。そこで格差を縮小するような社会構造をつくりながら、経済的な豊かさと環境負荷低減の両立を図ることが欠かせません。難しいチャレンジですが、受け身にならず、積極的に取り組むことが必要です。そういった点からも、御社の事業活動に注目していますし、大いに期待しています。

山崎今日、お話を伺って、利益追求だけでなく、社会全体に対して長期的かつ持続的に利益を還元する仕組みの構築や企業姿勢が大切だと再認識しました。お客様やパートナー企業様と手を携え追い求めて行きたいと思います。ありがとうございました。