真価問われる日本企業の脱炭素化の実行力

山崎柴田さんは長年サステナビリティー経営のコンサルティングに携り、GHG排出量の算定と開示を専門領域に活動されてきたそうですね。「日本で最初にScope3を計算した男」としても知られています。企業のカーボンニュートラルへの道をリードしてきた立場から、現状をどのように捉えていらっしゃいますか。

柴田まだ「サステナビリティー」ではなく「環境管理」といわれていた時代から専門領域として仕事をさせていただいていますが、温暖化を食い止めることが社会のルールとなったことで、企業としてはその原因である二酸化炭素(CO2)などのGHG排出量削減が企業経営の最重要課題になりました。脱炭素を進めなければ経営は成り立たず、退場を迫られる状況が明確になったことで、これまでとは真剣度の違う脱炭素の取り組みになってきていると思います。

山崎日本企業の取り組み状況をどのようにみていますか。

柴田よく政策ベースで日本は遅れているといわれますが、企業レベルではとても進んでおり、国際的な気候イニシアチブにも積極的に取り組んでいます。例えば、環境NGO(非政府組織)の英CDPが実施している環境開示評価において、日本企業は非常に高い評価を得ています。また事業活動の使用電力を100%再生エネルギーで賄うことを目指す「RE100」や、パリ協定に沿って科学的根拠に基づいたGHG排出削減目標を設定する「サイエンス・ベースド・ターゲット(SBT)」などでも大きな存在感を示しており、世界のリーダーシップを取っていると思います。

山崎日本のSBT認定企業数は1100社を超え、世界トップですね。脱炭素化に対して日本企業が強い意志を示すことは、脱炭素社会実現への大切な第一歩です。しかし日本企業の多くがSBT認証の取得にとどまっており、真価が問われるのはこれからではないでしょうか。

柴田おっしゃる通りです。掲げたGHG排出量の削減目標をどう具現化し、実行へとつなげていくかという段階に入っており、実態が伴っていないという厳しい声も聞かれます。

算出方法はレベルアップの段階に

山崎そんな中、企業を悩ませている大きな問題が、GHG排出量の算定方法とその情報開示の方法、2つ同時にルール改定が進んでいることです。二重にルールが定まってない中で、企業は脱炭素の取り組みを進めなければいけません。これは企業にとって大きな不安材料です。

柴田GHG排出量を算定するデファクトスタンダードであるGHGプロトコルは、26年に根幹となるスタンダードの改定を終えると発表しています。関連の主要スタンダードの改定が終わるのは27年でしょう。しかし、欧州の企業持続可能性報告指令(CSRD)による法定開示は25年に始まります。我が国でもサステナビリティ基準委員会(SSBJ)が3月末に公開草案を出したサステナビリティ開示基準による開示の義務化も27年にはスタートする予定です。つまりGHGプロトコルの改定が完了する以前に、開示が始まってしまうわけです。開示基準をどこに合わせればよいか、悩む企業が多いのは当然です。しかし、GHG排出量の算出のルールの最大公約数は見えています。改定内容にかかわらず、企業がすべきことは変わりませんし、今は進めるべきタイミングです。

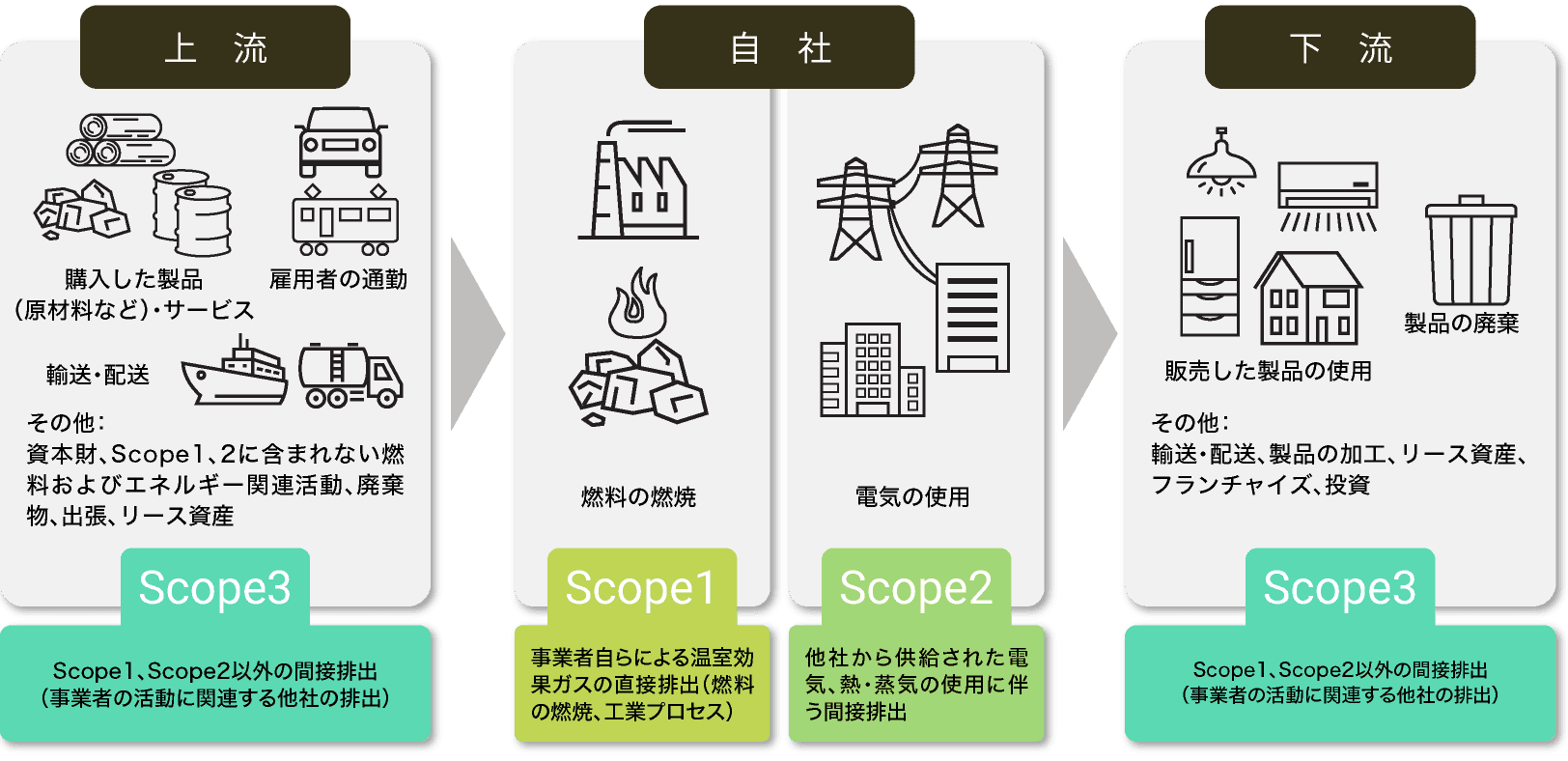

山崎そうなると、ルールメイキングを注視しながら、実務を前に進めることが重要になりますが、踏み出せていない企業が多いのが実態だと感じます。特にScope3では、サプライヤーのGHG排出量をどう算出するかという難問が控えており、中堅・中小企業の対応が課題になります。

柴田まさに、焦点はサプライチェーンを通しての排出量。プライム上場企業は、既に自社の排出量を把握していますが、サプライチェーンの上流、原材料や製品、輸送・配送などのサービスを提供してくれるサプライヤーのGHG排出量までは見通せていません。サプライヤーにGHG排出量の算出をどこまでお願いできるかが、大きな問題です。

山崎1円単位での価格交渉を行う中で、サプライヤーにコストをかけて排出量データを出してくれとは、バイヤーも正直言いにくい。Scope3への対応が当たり前となる土壌の醸成が必要ですね。それにはまず、サプライチェーンを構成する多くの企業に、GHG排出量を経営指標としてきちんとモニターする仕組みの導入を促していくことが欠かせません。e-dashではSaaS(Software as a Service)を通して、入り口であるCO2排出量の可視化を広げていきたいと思っています。

柴田「日本で最初にScope3を計算した」と紹介いただきましたが、私がScope3の基準開発に関与し、日本企業としての算定方法の確立に取り組んだ十数年前には、サプライヤーからのデータの収集は理想論に過ぎませんでした。現実的に取り組めたのは、今なお主流である業界平均値などの2次データを使う算定方法です。しかし、確実に地球温暖化を食い止めるにはサプライチェーンに参加する全ての企業が排出削減に取り組む必要があり、その成果を実データとつなぎ合わせてScope3計算に反映する必要があります。Scope3の計算方法は、かつて「理想論」とされた水準にレベルアップすべき段階にきているといえます。

曖昧さを許容し、前進あるのみ

山崎私は脱炭素の取り組みにはある程度の寛容さが必要だと考えています。ルールに縛られて何もできないよりも、ひとまずできることをざっくりとやってみる。周囲もそれを許容して前へ進む。その方が結果的に脱炭素に近づくと思います。

柴田同感です。私はこれまで、複雑で厳しいルールを設定し過ぎて失敗した例をいくつも見てきました。ほどほどの正確さを許容することが前へ進む秘訣です。まずは、サプライヤーの算出データをきちんと反映するサプライチェーン排出量算定の仕組みを、バイヤーとサプライヤーの双方がコミュニケーションを取りながらつくっていくべきでしょう。

山崎そのためには双方へのアプローチが必要ですね。バイヤー側、サプライヤー側でそれぞれ準備できているかというと、まだまだこれからだと感じています。e-dashでは大企業やバイヤー向けの支援として、まずは自社の算出管理を適切に行える手段としてSaaSのクラウドサービスを用意しているほか、多くの企業様が苦戦するScope3の算定ロジックの精査と算出の実行を弊社内の専門家が伴走支援するコンサルティングサービスも提供しています。

また、サプライヤー向けのアプローチとしては、GHG排出量のモニタリングにe-dashを組み込んだ環境指標連動型融資商品を開発したほか、自治体と連携して中堅・中小企業の可視化を進める活動も展開しています。こうした金融機関や自治体の後押しは、大企業やバイヤーが排出情報を収集する土台を固めることにつながります。両者の情報開示が加速する好循環を生み出していく仕組みづくりが必要だと考えています。

柴田今後サプライヤーから詳細なデータが集まると排出量が増加する事態が起きることを、バイヤーは留意する必要があります。大切なことはそれを問題視するのではなく、1次データで捉えられる範囲が広がっていると、積極的に評価すべきです。情報の循環を何回も回していくことで、バイヤー側もデータの正確性の向上、整備ができてくると思います。脱炭素化の推進は一時的にコストアップする可能性はありますが、企業としての競争力強化、ひいては企業価値向上につながります。

山崎e-dashでは、「成長は、削減しない」をステートメントに掲げています。脱炭素の推進を企業の成長につなげていくことが重要であり、移行期の今、先行者メリットは間違いなく大きいと思います。

柴田今後、サプライヤーのデータが信頼できるのかという問題も出てきます。しかし第三者検証を行おうにも現在の日本にそのキャパシティーはありません。だからこそ、デジタルツールで一定の信頼性を担保することが不可欠なのです。その点、帳票に基づいてデータをシステムで入力していく御社の仕組みは大変素晴らしいし、信頼性が高い。

山崎ありがとうございます。会計がシステムとして確立されているように、カーボンアカウンティング(炭素会計)をシステムとして確立することがe-dashの大きな役割です。また第三者検証の問題も、我々のようなプレーヤーが支援できるところだと思います。世の中の動きにしっかりと応えられるようにサービスを拡充していく考えです。

柴田状況は刻一刻と変化します。GHG排出量の算定・開示は、走りながら考えるアジャイル(俊敏・機動)の考え方が必須だと思います。その推進にデジタルのプラットフォームが欠かせません。御社の取り組みに注目すると同時に、大いに期待しています。

山崎算定・開示は削減に向けてのワンステップに過ぎません。多くの企業が30年に向けた削減目標を掲げている一方で、明確なロードマップを策定しアクションを起こせている企業はまだ限られている状況です。サプライチェーン全体でのコミュニケーションを促し、企業の成長とともにGHG排出量の削減へつなげていく――。e-dashでは、可視化にとどまらず最終的な削減実行に至るまで、企業に寄り添いながら伴走支援をしていきたいと思います。